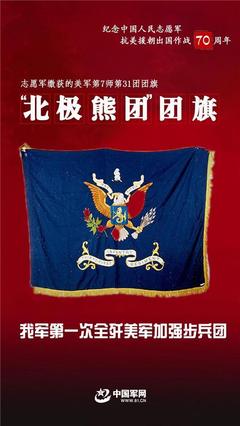

在中国人民革命军事博物馆的展厅里,一面褪色的军旗静静陈列——这是中国人民志愿军某师的师旗。旗面上斑驳的弹孔与暗红的血迹,无声诉说着七十年前那场保家卫国的壮烈史诗。

这面师旗曾飘扬在长津湖畔的冰天雪地。1950年冬,志愿军第九兵团在零下40度的极寒中,穿着单薄棉衣与装备精良的美军陆战一师展开殊死搏斗。战士们冻僵的手指仍紧握钢枪,许多人在冲锋途中永远凝固成了冰雪丰碑。师旗在阵地上几度易手,每次被敌人夺去,都有战士舍命夺回。旗手李振华身中数弹,仍将旗帜高高擎起,直到流尽最后一滴血。

这面师旗曾插在上甘岭的焦土之上。1952年秋,志愿军第十五军与敌军展开43昼夜的拉锯战。山头被炮火削低两米,阵地反复争夺59次。通讯兵黄继光用胸膛堵住敌人枪眼时,这面旗帜正在百米外的阵地上飘扬;战士邱少云在烈火中纹丝不动时,目光始终注视着这面旗帜的方向。

如今,旗帜上的381个弹孔如同特殊的勋章,每个孔洞都记录着一段可歌可泣的故事。褪色的"八一"军徽下,那些用鲜血书写的番号依然清晰可辨。这不仅是面战旗,更是二十万志愿军烈士用生命铸就的精神图腾。

当参观者在这面师旗前驻足,仿佛能听到当年的冲锋号角,看到那些最可爱的人高喊着"为了祖国"跃出战壕。他们用青春和热血,在新中国的黎明前夜,树立起一座永不褪色的精神丰碑。这面历经战火洗礼的师旗,将永远见证志愿军将士的英勇无畏,永远守护着民族的集体记忆。